Carcharhinus longimanus Poey, 1861

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata Lamarck J-B., 1801

Classe: Chondrichthyes Huxley, 1880

Ordine: Carcharhiniformes Compagno, 1977

Famiglia: Carcharhinidae Jordan D.S. & Evermann, 1896

Genere: Carcharhinus Blainville, 1816

Italiano: Squalo alalunga

English: Oceanic whitetip shark

Français: Requin à aileron blanc

Deutsch: Weißspitzenhai

Español: Galano

Descrizione

La caratteristica peculiare risiede nella presenza di lunghe pinne pettorali e dorsali, simili ad ali. Le pinne sono molto più grandi di quelle degli altri squali, e piuttosto arrotondate. La punta del muso è anch'essa arrotondata, gli occhi sono circolari e presentano membrane nictitanti. Il C. longimanus ha un tipico, anche se un po' ingrossato, corpo da Carcharhinidae, spesso con un aspetto leggermente incurvato. Sul dorso è bronzeo, marrone, bluastro o grigio (il colore varia in base alla regione), e bianco sul ventre (anche se, in alcuni casi può presentare in questa parte del corpo una tonalità di giallo). La dimensione massima di uno Squalo longimanus è di circa 4 metri, anche se di solito non supera i 3. La massa corporea massima è di circa 170 kg; la femmina ha in genere una circonferenza maggiore del maschio, anche se tipicamente di soli 10 centimetri. I maschi infatti misurano circa 1,8 m e le femmine circa 1,9 m. La maggior parte delle pinne del suo corpo (la dorsale, la pettorale, la pelvica e la caudale) presenta la tipica punta bianca (che può essere assente negli individui più giovani e, più raramente, negli adulti). Oltre alla punta bianca, le pinne possono essere maculate, e nei più giovani le macchie possono essere di colore nero. Una macchia a forma di sella può apparire tra la prima e la seconda pinna dorsale. Questa specie di squalo presenta diversi tipi di denti: nella mandibola (mascella inferiore) i denti presentano punte sottili e dentellate, e sono relativamente piccoli e di forma triangolare (sono simili a zanne). Ci sono anche tra 13 e 15 denti fusi assieme a questi sull'altro lato della “symphysis” (che è appunto una fusione fibrocartilaginea tra due ossa, in questo caso due denti). I denti della mascella superiore sono triangolari, ma molto più larghi ed ampi, con le sommità completamente dentellate. In questo caso all'altro lato della “symphysis” ci sono da 14 a 15 denti. I dentelli dermici sul corpo sono piatti e tipicamente presentano da cinque a sette spigoli. Il C. longimanus si ciba principalmente di cefalopodi pelagici e pesci ossei. Ad ogni modo, la sua dieta può essere molto più varia e meno selettiva. È stato osservato mentre si cibava di Polynemidae, Dasyatidae, tartarughe, uccelli, gasteropodi, crostacei, carcasse di mammiferi, e addirittura rifiuti abbandonati da navi in transito. I pesci ossei di cui si ciba includono Alepisauridae, re d'aringhe, Barracuda, carangidi, lampughe, Marlin, Tonni e sgombri. I suoi metodi di caccia comprendono mordere casualmente all'interno di un gruppo di pesci e nuotare attraverso un banco di tonni con la bocca spalancata. Quando si nutre assieme ad altre specie, diventa aggressivo. Peter Benchley, autore de Lo squalo, ha osservato questi squali mentre nuotavano alle spalle dei pesci pilota e ne mangiavano le feci. Lo Squalo longimanus è in genere solitario e si muove lentamente al di sopra di vaste zone disabitate, alla ricerca di fonti di cibo. Fino al XVI secolo, gli squali erano noti ai marinai come “pescecani” soprattutto perché proprio lo Squalo longimanus, il più comune squalo inseguitore di navi, esibiva un comportamento da cane quando veniva attirato il suo interesse. Se attirato da qualcosa che identificava come cibo, il pesce iniziava a muoversi in modo avido, e cominciava ad avvicinarsi in modo cauto, ma testardo, ritirandosi a distanza di sicurezza se allontanato, ma tenendosi pronto a scattare se se ne fosse presentata l'occasione. Lo squalo longimanus non è un animale veloce, ma è capace di sorprendenti scatti improvvisi. Si trova comunemente in competizione per il cibo con i Carcharhinus falciformis, compensando la sua nuotata lenta con un atteggiamento molto aggressivo. Dei gruppi si possono formare quando esemplari che vivono nella stessa zona convergono su un territorio di caccia favorevole. Sembra che questo meccanismo non scatti di per sé per la presenza in acqua di sangue, o per una strana “sete di sangue”, ma per l'ipersensibilità comune ai membri della specie e per la loro capacità di raggiungere direttamente un obiettivo senza sprechi di energia (in assenza di cibo infatti mantengono un moto calmo e ripetitivo attraverso l'oceano, conservando le energie per il momento del bisogno). È tuttavia uno squalo competitivo ed opportunista che preferisce cibarsi il più possibile se ne ha la possibilità, senza attendere un possibile pasto più semplice in futuro. Non sembrano esserci meccanismi di segregazione guidati dal sesso d'appartenenza o dalle dimensioni, né ciò avviene nei riguardi di membri di altre specie. Gli Squali longimanus si accompagnano a banchi di tonni e calamari, ed inseguono gruppi di cetacei, come i delfini, e pesci pilota in modo da sfruttarli come scovatori di prede. Hanno un istinto all'inseguimento delle esche così spiccato, nato da millenni di migrazioni, che inseguono le navi in transito sugli oceani. Durante la caccia alla balena, in acque calde, lo Squalo longimanus è responsabile dei maggiori danneggiamenti alla carcassa galleggiante. La stagione degli accoppiamenti è l'inizio dell'estate nel Nord-Ovest dell'Oceano Atlantico e nel Sud-Est dell'Oceano Indiano, mentre nell'Oceano Pacifico sono state pescate femmine con embrioni durante tutto il corso dell'anno, e questo fa pensare che in quella zona la stagione degli accoppiamenti sia più lunga. Questa specie è vivipara: gli embrioni si sviluppano "in utero" e sono nutriti da una sacca placentale. La gestazione dura un anno. La cucciolata può comprendere da uno a 15 esemplari, che nascono ad una lunghezza di circa 0,6 metri (24 in). Al momento della maturità sessuale, gli esemplari raggiungono invece la lunghezza di 1,75 metri (69 in) nei maschi e di 2 metri (80 in) nelle femmine. È una specie con un'elevata importanza commerciale in quanto le sue pinne sono utilizzate nella preparazione della zuppa di squalo, e dal suo grasso viene ricavato dell'olio. Viene consumato fresco, affumicato, essiccato e sotto sale, e la sua livrea è utilizzata per la produzione di pelli. È soggetto alla pesca attraverso il suo intero areale; anche se è spesso utilizzato come esca, perché insegue le traiettorie di altre specie. Il famoso ricercatore oceanografico Jacques Cousteau ha descritto lo Squalo longimanus come “il più pericoloso tra tutti gli squali”. A dispetto della grande notorietà del Grande squalo bianco e di altre specie che vivono più vicine a terra, lo Squalo longimanus è considerato responsabile di più attacchi nei confronti dell'uomo di quanti ne abbiano compiuti tutte le altre specie messe assieme, essendo in genere il primo ad attaccare i superstiti dei disastri aerei e navali. Questi incidenti possono sembrare minoritari nel XXI secolo, ma un episodio basta a chiarire come fossero importanti in passato. Durante un solo incidente, accaduto dopo il siluramento dell'americana “Indianapolis” il 30 luglio 1945, tra i 60 e gli 80 marinai furono uccisi da squali. Si dice che i responsabili della carneficina siano stati gli squali tigre, ma ciò non è mai stato confermato. Anche durante la Seconda guerra mondiale avvenne qualcosa di simile, quando la “Nova Scotia”, un battello che trasportava circa un migliaio di persone nelle acque vicine al Sudafrica, fu silurato e affondato da un sottomarino tedesco. Ci furono soltanto 192 sopravvissuti, e la maggior parte delle morti è attribuita allo Squalo longimanus. Questa specie rappresenta un rischio minimo per i bagnanti e per gli sportivi, ma è letale per gli uomini che per qualche motivo si trovino in oceano aperto e che possano essere visti come prede. Anche se lo Squalo longimanus è molto opportunista e aggressivo, ed è noto per aver attaccato l'uomo per cibarsi, gli incontri con subacquei sportivi in certe località sono consueti ed emozionanti. Essi devono però mantenere alcuni accorgimenti: avvicinarsi solo con estrema cautela, non fiocinare pesci in presenza dello squalo, e se esso si facesse troppo curioso e si avvicinasse troppo, uscire dall'acqua al più presto possibile. Per gli squali in generale si consiglia di colpirli sul muso, sugli occhi o sulle branchie qualora premessero contro il corpo del sommozzatore, ma questa procedura non sembra avere effetto sullo Squalo longimanus.

Diffusione

Si trova ovunque in mare aperto ed in acque profonde con temperature che superino i 18 °C (64 °F). Predilige le acque con temperatura compresa tra i 20 °C (68 °F) ed i 28 °C (82 °F) e tende ad evitare le zone di mare dove la temperatura esce da questo range. Era un tempo estremamente comune e largamente diffuso, e ancora oggi abita vaste zone del globo; recenti studi tuttavia, hanno accertato che il loro numero si è ridotto drasticamente negli ultimi anni. Un'indagine statunitense compiuta tra il 1992 ed il 2000 ha stimato durante quel lasso di tempo nell'Atlantico Nord-Occidentale ed Occidentale un declino del 70% negli esemplari della specie. Ne sono stati rinvenuti in ogni parte del mondo all'interno della fascia compresa fra il 45º parallelo Nord el il 43° Sud. Nel 2004 uno Squalo longimanus morto è stato rinvenuto sulla costa occidentale della Svezia, molto più a Nord di quello che si credeva fosse il limite superiore del suo areale. Questa specie trascorre la maggior parte del tempo nello strato superficiale dell'oceano, ad una profondità massima di circa 150 metri (490 ft); preferisce le aree oceaniche con acqua più profonda e lontane dalla riva. In base ai dati della pesca, più ci si allontana dalla costa, più aumenta il numero di questi squali. Occasionalmente se ne trovano anche in acque meno profonde, a circa 37 metri (120 ft) di profondità, soprattutto vicino a isole circondate dall'oceano come le Hawaii, o in aree dove la piattaforma continentale è frastagliata e si trova accesso ad acque più profonde nelle vicinanze. È in genere una specie solitaria, anche se avolte si possono osservare in gruppo in presenza di ricche fonti di cibo. Diversamente da molti animali, non ha un ciclo diurno, ma è attivo sia durante il giorno che durante la notte. Lo stile di nuotata è lento, con le pinne pettorali molto allargate. Nonostante si tengano lontani dai pesci della loro specie, si trovano spesso accompagnati da pesci pilota, lampughe, remore. Nel 1988, Jeremy Stafford-Deitsch ha riportato l'osservazione di un esemplare accompagnato da un Globicefalo di Gray.

Sinonimi

= Carcharhinus maou Lesson, 1831 = Carcharias insularum Snyder, 1904 = Carcharias obtusus Garman, 1881 = Pterolamiops budkeri Fourmanoir, 1961 = Pterolamiops magnipinnis Smith, 1958 = Squalus longimanus Poey, 1861. Carcharias insularum Snyder, 1904 Carcharias obtusus Garman, 1881 Pterolamiops budkeri Fourmanoir, 1961 Pterolamiops magnipinnis Smith, 1958 Squalus longimanus Poey, 1861

Bibliografia

–Rigby, C.L., Barreto, R., Carlson, J., Fernando, D., Fordham, S., Francis, M.P., Herman, K., Jabado, R.W., Liu, K.M., Marshall, A., Pacoureau, N., Romanov, E., Sherley, R.B. & Winker, H., Carcharhinus longimanus, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020. Include una giustificazione sul perché la specie è in pericolo critico.

–Leonard J. V. Compagno, Sharks of the Order Carcharhiniformes, Princeton University Press, 1988.

–Leonard J. V. Compagno, Sharks of the World: An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1984.

–William N. Eschmeyer, Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information, no. 1, vol 1–3, California Academy of Sciences, 1998.

–Richard H. Backus, Stewart Springer and Edgar L. Arnold, Jr. A contribution to the natural history of the white-tip shark, Pterolamiops longimanus (Poey), 1956, Deep-Sea Research vol. 3.

–A. J. Bass, J. D. D'Aubrey and N. Kistnasamy, Sharks of the east coast of southern Africa. 1. The genus Carcharhinus (Carcharhinidae), 1973, Oceanographic Research Institute, Durban.

–Leonard J. V. Compagno, FAO Species Catalogue, Vol. 4, Parts 1 and 2, Sharks of the World, 1984, Rome: FAO.

–Richard Ellis, The Book of Sharks, 1976, New York: Grosset & Dunlap.

–Reader's Digest, Sharks: Silent Hunters of the Deep, 1989, Sydney: Reader's Digest.

–Jeremy Stafford-Deitsch, Shark: A Photographer's Story, 1988, San Francisco: Sierra Club Books

–(EN) Carcharhinus longimanus, su FishBase.

– (EN) ITIS Standard Report Page: Carcharhinus longimanus, in Integrated Taxonomic Information System.

– (EN) Taxon profile: Carcharhinus longimanus, in BioLib.cz, Biological Library.

|

Data: 08/08/2001

Emissione: Squali Stato: Mozambique |

|---|

|

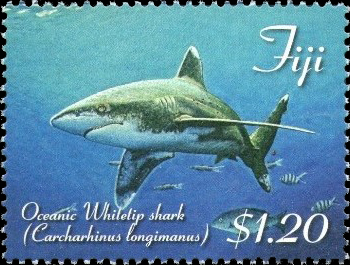

Data: 28/07/2014

Emissione: Ittiofauna Stato: Fiji |

|---|

|

Stato: Tanzania |

|---|

|

Data: 01/11/1994

Emissione: Squali Stato: British Indian Ocean Territory |

|---|

|

Data: 14/04/2010

Emissione: Squali Stato: Antigua and Barbuda Nota: Emesso in un foglietto di 4 v. diversi |

|---|

|

Data: 17/08/1998

Emissione: Anno internazionale dell'Oceano Stato: Antigua and Barbuda Nota: Emesso in un foglietto di 25 v. diversi |

|---|

|

Data: 15/01/2022

Emissione: Ittiofauna I Stato: Burundi Nota: Emesso in un foglietto di 2 x 5 valori e in un foglietto di 2 v. uguali |

|---|

|

Data: 01/01/2015

Emissione: Squali Stato: Micronesia |

|---|